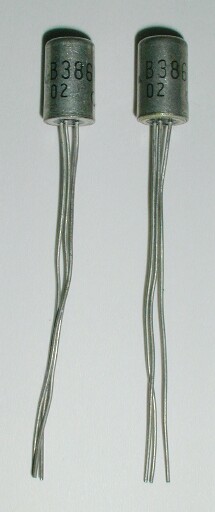

丂僩儔儞僕僗僞偼敪柧偝傟傞偲丄偦偺桪傟偨揹婥揑摿惈偲丄奜娤偐傜嶰杮懌偺嫄恖偲屇偽傟傑偟偨丅嶰杮偺懌偼丄偦傟偧傟僄儈僢僞丄儀乕僗丄僐儗僋僞偲屇偽傟偰偄傑偡丅

僩儔儞僕僗僞偼丄俶宍敿摫懱偲俹宍敿摫懱傪慻傒崌傢偣偰嶌傜傟傑偡丅俶宍敿摫懱偱俹宍敿摫懱傪僒儞僪僀僢僠偟偨傕偺傪俶俹俶宍僩儔儞僕僗僞偲偄偄丄媡偵俹宍偱俶宍傪僒儞僪僀僢僠偟偨傕偺傪俹俶俹宍僩儔儞僕僗僞偲偄偄傑偡丅僒儞僪僀僢僠偲偄偭偰傕丄俶宍偲俹宍傪偦傟偧傟傋偮偵嶌偭偰崌傢偣傞傢偗偱偼側偔丄堦偮偺恀惈敿摫懱偺側偐偵晄弮暔傪偆傑偔擖傟暘偗偰偦傟偧傟偺憌傪嶌傞偺偱偡丅

摨偠傛偆偵偟偰俶宍偲俹宍偺2憌傪嶌偭偨傕偺偑僟僀僆乕僪丄俶宍偲俹宍傪岎屳偵4憌廳偹偰嶌偭偨傕偺偑僒僀儕僗僞丄偝傜偵揹奅岠壥僩儔儞僕僗僞乮俥俤俿乯丄儐僯僕儍儞僋僔儑儞僩儔儞僕僗僞偲丄敿摫懱惢昳偲偟偰偺僩儔儞僕僗僞偵偼偨偔偝傫偺拠娫偑偄傑偡丅

丂杺朄偺僗僀僢僠偲屇偽傟傞偺偑僒僀儕僗僞偱偡丅僗僀僢僠偲偄偭偰傕奆偝傫偑峫偊偰偄傞傛偆偵僷僠僢偲摦偔晹暘偑偁傞傢偗偱偼側偔丄揹婥揑偵愗傝懼偊傪峴偆偺偱偡丅偱偡偐傜丄愙揰偑偡傝尭傞側偳偺屘忈偑彮側偔丄傑偨丄恖娫偑庤偱愗傝懼偊傞傢偗偱側偄偺偱堦昩娫偵壗枩夞偲偄偆僗僺乕僪偱俷俶乮擖傝乯乛俷俥俥乮愗傝乯偑壜擻偱偡丅

椺偊偽揹擬婍偺僗僀僢僠偵偙偺僒僀儕僗僞傪巊偭偰俷俶偺帪娫傪挿偔偡傟偽崅壏偵丄抁偔偡傟偽掅壏偵丄偲偄偭偨挷愡偑偱偒傞偺偱偡丅僩儔僀傾僢僋偼僒僀儕僗僞傪媡暲楍偵偮側偄偱岎棳揹棳傪僗僀僢僠儞僌乮俷俶乛俷俥俥乯偱偒傞傛偆偵偟偨傕偺偱偡丅

僒僀儕僗僞傗僩儔僀傾僢僋偼偙偺僗僀僢僠儞僌摦嶌偱丄壠掚撪偺揹巕僕儍乕傗僇儊儔偺僗僩儘儃丄價儖丄僆僼傿僗偺帺摦僪傾奐暵丄僐僺乕婡丄奨偵弌傟偽怣崋摂偺揰柵丄帺摦幵偺揰壩憰抲丄揹幵偺僗僺乕僪僐儞僩儘乕儖丄偲暆峀偔棙梡偝傟偰偄傑偡丅

丂僴僀僽儕僢僪偲偼丄嶨庬偺丄偲偐崿惉偺偲偄偆堄枴偱偡丅僴僀僽儕僢僪帪寁偲偄偊偽僨傿僕僞儖偲傾僫儘僌偺帪寁傪偔偭偮偗偨傕偺偱偡偟丄僴僀僽儕僢僪暷偼偪偑偆庬椶偺僀僱傪妡偗崌傢偣偰偱偒偨丄偍暷偑偨偔偝傫嵦傟傞僀僱偺偙偲偱偡丅

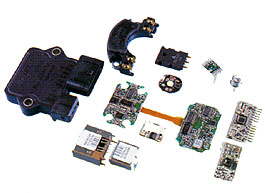

僴僀僽儕僢僪俬俠偼丄偦偺柤偺捠傝丄暋悢偺俬俠摨巑丄偁傞偄偼俬俠偲偦偺廃曈晹昳丄椺偊偽僩儔儞僕僗僞丄僐儞僨儞僒丄掞峈側偳傪慻傒崌傢偣偨傕偺偱偡丅偙傟偵懳偟丄偡傋偰偺晹昳傪傂偲偮偺婎斅忋偵慻傒崬傫偩晛捠偺俬俠傪儌僲儕僔僢僋俬俠偲屇傇偙偲傕偁傝傑偡丅僴僀僽儕僢僪俬俠偺摿挿偼奐敪傗惢嶌帪娫偺抁弅傗丄僙僢僩偺彫宆壔丄掅徚旓揹椡壔傗怣棅惈偺岦忋偑嫇偘傜傟傑偡丅

梡搑偲偟偰偼丄堏摦柍慄婡丄帺摦幵婡婍丄僾儕儞僞丄倁俿俼丄僆乕僨傿僆婡婍丄僆儌僠儍側偳丄婡婍偺怱憻晹偲偟偰暆峀偔棙梡偝傟偰偄傑偡丅

丂俬俠偲偼俬値倲倕倗倰倎倲倕倓 俠倝倰們倳倝倲偺摢暥帤傪偲偭偨傕偺偱丄擔杮岅偱偼廤愊夞楬偲栿偝傟傑偡丅悢儈儕妏偺僠僢僾偺忋偵偄偔偮傕偺晹昳傪廤傔偰愊傒忋偘偨夞楬偺偙偲偱偡丅

俬俠偼偦偺廤愊搙偑掅偄弴偵俽俽俬丄俵俽俬丄俴俽俬丄倁俴俽俬偺4偮偵暘偗傜傟傑偡丅偦傟偧傟偺嵟屻偺俬偺偆偟傠偵偼俠偺暥帤偑徣棯偝傟偰偄偰丄俽俽俬偼僗儌乕儖乮彫偝偄乯丒僗働乕儖乮婯柾偺乯俬乮俠乯偺棯偱偡丅摨條偵俵俽俬偼儈僨傿傾儉乮拞偖傜偄偺乯乣丄俴俽俬偼儔乕僕乮戝偒側乯乣丄倁俴俽俬偼儀儕乕儔乕僕乮偲偰傕戝偒側乯乣偲側傝傑偡丅

傛偔丄揹榖儃僢僋僗傗帺摦幵偵壗恖偺恖娫傪媗傔崬傔傞偐丄偲偄偆嫞憟偑偁傝傑偡偑丄俬俠偺悽奅偱偼倁俴俽俬偑偙偺嫞憟偺僠儍儞僺僆儞側偺偱偡丅

廤愊搙偑忋偑傟偽彫偝側俬俠偵戝偒側婡擻傪帩偨偣傞偙偲偑偱偒傑偡丅偐偮偰嫄戝側價儖傎偳偁偭偨僐儞僺儏乕僞偑偄傑偱偼僸僓偺偆偊偵忔傞傎偳偺戝偒偝偵側偭偨偺傕丄偙偺俬俠偺廤愊媄弍偑偁偭偨偐傜側偺偱偡丅

丂巹偨偪偑擔偛傠偐傜姷傟恊偟傫偱偄傞悢偵懳偡傞峫偊曽偼10恑悢偱偡丅偙傟偼0偐傜1丄2丄3丄偲悢偊偰偄偭偰丄10偱働僞偑堦偮孞傝偁偑傞傕偺偱丄0偐傜9傑偱偺悢帤偱偡傋偰偺悢傪昞偡偙偲偑偱偒傑偡丅

2恑悢偼10恑悢偺10偺戙傢傝偵2偱働僞偑孞傝偁偑傞傕偺偱丄10恑悢偑10傛傝堦偮偟偨偺9傑偱偺悢帤偡傋偰偺悢傪昞偡傛偆偵丄2傛傝堦偮壓偺1傑偱偺悢帤乮0偲1偩偗乯偱偡傋偰偺悢傪昞尰偡傞傕偺偱偡丅椺偊偽丄10恑悢偺4傑偱傪2恑悢偱悢偊傞偲偟傑偟傚偆丅0丄1丄傑偱偼偄偭偟傚偱偡偑丄2恑悢偱偼2働僞偑孞傝偁偑傝傑偡偐傜10恑悢偺2偼2恑悢偱偼10乮僀僠丒僛儘乯偲側傝傑偡丅10恑悢偺3偼2恑悢偱偼11乮僀僠丒僀僠乯丄10恑悢偺4偼2恑悢偱偼100乮僀僠丒僛儘丒僛儘乯偲側傝傑偡丅側偤偙傫側偵傗傗偙偟偄峫偊曽傪偡傞偺偐偲巚偆偱偟傚偆偑丄僐儞僺儏乕僞偺撪晹偱偼丄揹埑偑偐偐偭偰偄傞偐偄側偄偐偺2恑悢偱寁嶼偑偝傟偰偄傞偐傜側偺偱偡丅偦傟偱偼10恑悢偺7傪2恑悢偱昞偡偲偄偔偮偵側傞偱偟傚偆偐丅4偑100偱偡偐傜丄偙傟偵3偱偁傞11傪壛偊傟偽7傪2恑悢偱昞偡偲111偵側傝傑偡丅